Araignée du matin, chagrin ? Araignée du soir, espoir ?

Ce matin, à peine réveillée, que vois-je ? Une araignée ! Rien d’extraordinaire pour beaucoup… Mais, ne le nions pas, je suis à moitié superstitieuse, et immédiatement, j’ai pensé au dicton, « araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir ». Zut.

Je sais que c’est une superstition, mais impossible de ne pas y penser. Oui, c’est comme « une pie bonheur, une pie malheur« . Bref, je me suis dit, mais d’où vient cette superstition ? Et voilà le résultat de mes petites recherches.

L’origine ? Une météo à huit pattes

En fait, ce dicton « araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir », comme de nombreux dictons, a une origine bien établie. Avant d’être une superstition, ce dicton était une sorte de bulletin météo. Dans les campagnes, on observait les araignées comme on regarde aujourd’hui une application météo.

✔️ Lorsque l’on voyait une araignée le soir ? Le ciel serait probablement clément le lendemain.

✔️ Araignée le matin ? Mauvais signe.

En réalité, les araignées sont sensibles aux changements de pression, d’humidité, de température. Des travaux scientifiques, comme ceux du CNRS ou autres, sur le comportement des arthropodes, montrent que leur activité varie selon les conditions atmosphériques.

Les anciens avaient remarqué ceci : une araignée qui tissait sa toile en fin de journée ne risquait probablement pas de la voir détruite par la pluie. C’était bon signe.

Mais, une araignée active le matin, ce n’était pas habituel. Les anciens en concluaient que si elle sortait trop tôt, c’est que l’air changeait, que la pluie approchait ou que l’humidité montait. En résumé, un signe que le temps allait tourner.

Le glissement vers la superstition

Progressivement, le lien direct avec la météo s’est dilué. Dans les zones urbaines, cette lecture des signes naturels s’est estompée.

Mais, le dicton, lui, est resté. Il a changé de registre. D’indicateur météo, il est devenu présage personnel. Une sorte de mauvaise intuition encodée dans une phrase.

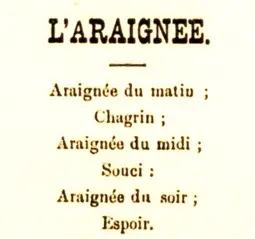

On ne parle plus de pluie ou de vent. On parle d’émotions. « Chagrin » le matin. « Souci » à midi. « Espoir » le soir. Le langage s’est déplacé.

Oui, il y a aussi un sens lorsque l’on voit une araignée le midi ! Araignée du midi : souci ?

L’araignée n’est plus un indice météo, elle est devenue un symbole. On a gardé les mots, mais on a changé ce qu’ils désignent. Le sens a basculé : d’un repère climatique, on est passé à une lecture émotionnelle.

Une croyance très humaine

Ces croyances relèvent de mécanismes bien identifiés en psychologie cognitive : le biais de confirmation (on retient ce qui va dans le sens de ce qu’on pense déjà), illusion de causalité (on imagine un lien entre deux faits qui n’en ont pas), et besoin de contrôle face à l’imprévisible. Le cerveau simplifie, associe, interprète.

On retient ce qui semble confirmer ce qu’on pensait, on transforme des coïncidences en explications, on relie des événements sans lien objectif. Le dicton ne parle plus du ciel, mais d’un besoin humain ancien : comprendre ce qu’on ne maitrise pas, quitte à inventer un lien. L’araignée devient un prétexte, pas une alerte. Elle s’est glissée dans notre inconscient.

Bien sûr, aucun lien n’a été établi entre la présence d’une araignée et ce qui peut se passer dans la journée. En revanche, son comportement peut, dans certains cas, révéler un changement d’humidité ou de température. C’est là que le dicton prend racine.

Ce qu’il en reste aujourd’hui, c’est juste un automatisme : on voit une araignée, on pense au dicton « araignée du matin chagrin… ». Pas par logique, mais par habitude. L’information a disparu.

Faut-il tuer l’araignée du matin ?

Dans ce dicton, il n’a jamais été question de tuer l’araignée du matin pour conjurer quoi que ce soit. Ce n’est pas un animal maléfique, juste un prétexte à interprétation.

Et dans d’autres croyances, c’est même l’inverse : tuer une araignée le matin porterait malheur. On observe, on râle parfois, mais on ne l’écrase pas. Ce n’est pas un sort à briser. C’est un automatisme à digérer.

Et pour le fun… que m’est-il arrivé après avoir vu mon araignée du matin ?

Sachez que j’ai donc vu cette araignée le matin : chagrin. À midi, elle était toujours au même endroit : souci. Et le soir, elle était toujours là ! Espoir !

Cet article vous a plu ? En voici dans le même esprit :

🔗 Pourquoi dit-on une pie malheur, deux pies bonheur ?

🔗 Pourquoi dit-on que renverser du sel porte malheur ?

🔗 Poser le pain à l’envers porte malheur ?

Les derniers articles (ici) ? Ou un peu de culture G sans se prendre la tête (culture G) ?

Restez informé(e). Recevez les nouveaux articles : santé, bien-être, société, culture générale — sans 50 pubs, sans enjolivement, sans concession.

Votre adresse ne sera jamais partagée. Vous vous désabonnez en un clic.